2020年9月11日 星期五

Mozart : Serenade No.10 "Gran Partita"

莫札特(Mozart)第10號小夜曲(Serenade No.10)《大組曲》(Gran Partita)K.361

神奇的原生管樂小夜曲。話說回來,莫扎特好像寫什麼都很神奇,不愧是(短命的)神童。

2013年9月23日 星期一

Spiegel im Spiegel

鏡中鏡就是這類最崇高的魔法之一。

2012年9月27日 星期四

羅西尼:序奏、主題與變奏

上網搜尋「羅西尼」「序奏、主題與變奏」竟然挖出大約十年前自己寫的一段文字。哈。回顧過去年少犯的錯~~

羅西尼的這首:序奏,主題與變奏

『這是豎笛曲目中的極品,輕快華麗,正說明了豎笛這種樂器為什麼總是特別吸引優秀歌劇作曲家的原因。』這是CD上的老王賣瓜。但是這瓜真的甜,沒話說。

這首曲子聽起來真的很愉悅,是羅西尼一貫的風格,老羅善於寫喜歌劇,他的音樂十分平易近人,這首也是。豎笛就像在舞台上獨舞一般亮眼,時而低迴、時而雀躍,最後在滿場輪旋飛舞,跳躍縱橫中熱鬧的結束曲子。聽著聽著會讓人不由得想跟著旋律跳。

在這首曲子中,有某些部分讓我會有點懷疑,到底這是一把豎笛還是兩把在演奏。豎笛特長低音部與高音部的跳躍,在這首曲子中表現的淋漓盡致。(有人知道這技巧學名叫什麼嗎?)

專輯中的其他曲目也很棒,不過因為在我年少的時候曾聽過這首,留下深刻的印象,在唱片行中找了好久總算有這首,所以就特別喜歡了。印象中,小時候聽到的錄音帶,演奏者技巧比莎賓梅耶還好,不知道是老了(那是十六七年前聽的錄音帶),還是第一次總是最美好呢?

2012年9月26日 星期三

威尼斯狂歡節

Souvenir de Paganini

接著繼續搜尋,紀錄一下找到的資料,將來有用。有趣。

http://en.chopin.nifc.pl/

An untitled work, usually referred to as Souvenir de Paganini, consists of variations in the key of A major (Variants, composed 1829), again to the theme of "La Ricciolella". This time, however, it is a compositional echo of the performances in Warsaw, in 1829, of the famous Paganini, applauded by the then nineteen-year-old Chopin. The concept of this work is unusual: four ornamental variations are accompanied by a relentlessly invariant and extremely simple left-hand part. Chopin would return to this idea, here set out so modestly, years later, creating that brilliant example of variations the Berceuse, Op. 57. Also dating from the Warsaw period are Variations in E major on a theme from Rossini's La Cenerentola for flute and piano, attributed to Chopin (although this is not documented).

從上面這段資料,我才發現原來帕格里尼也是「借用」

一樣是你水管的影片,義大利歌曲聽來也很舒服,

2011年5月16日 星期一

豪宅與古典音樂

今天聽這家電台的節目,廣告時聽到介紹介紹某個華人指揮家,說實在介紹的不錯,會讓我想有機會該去聽聽他的表演,不過重點不在這邊,而是最後出現的(不是完全正確,記不得了):「xx建設,與您一起用心打造生活」這類的廣告詞。

我想到這家電台的廣告,已經很久一段時間,有這類的建商廣告。幾家建設都標榜著類似的主題:「人文、土地、環保、心靈、設計」。為何以古典音樂為主要內容的廣播電台,廣告主大建設公司會不約而同在這邊上廣告?會不約而同是因為這邊會有他們的目標族群嗎?

我算是古典樂迷,不過感覺上要等我能買這些建商的豪宅,可能要再下輩子投胎。喜歡聽古典音樂的,對於廣告行銷方面的人來說,就等於是多金肥羊嗎?

聽到廣告中常常會出現的「自然、環境、土地、人文」,我又常常想到之前工作的建築師事務所。怎麼這些搞建築的,都喜歡這幾個詞?是因為他們壞事作太多了,破壞了太多土地、自然、環境,同時財大氣粗的沒氣質既定印象,所以才要大作廣告教育消費者。我不由得這樣想。

2011年4月29日 星期五

Mozart K.498 Trio fro Piano, Viola, Clarinet

一時還沒空去翻Youtobe ,先貼一段在印象三重奏團網站上看到,王家麒先生寫的古典音樂心得分享

http://www.arstrio.com.tw/sentiments/sentiment-3.php

K.498 "Kegelsatt"--莫札特寫給鋼琴, 中提琴和豎笛的三重奏曲. 在奇怪的編制訴說著一個平凡卻又不平凡的故事: 莫札特為了一個鋼琴家Franziska von Jacquin, 他自己和另一個豎笛家所作的曲子.

一如大家所知道的--莫札特本身很喜歡中提琴, 而這個樂曲中中提琴的聲部, 也是由他擔綱演.出與莫札特的其他室內樂曲相比, 這首曲子從頭到尾充了愉悅和閒適的溫暖, 樂器之間和諧地對答, 就好像好朋友之間悠閒地促膝交談. 感覺上和其他的曲子相比, 這首曲子的中提琴部份豐富了許多, 情緒上的變化也比較明顯.

這是他留給自己的位子吧! 我這樣想著: 如果這曲子所代表的是私底下的莫札特, 他可以選擇自己喜歡的樂器, 自己喜歡的朋友, 再以他們為藍本來寫曲子, 來表達自己的私人的, 非正式的想法, 這個故事很平凡吧! 只是, 這首曲子太美了, 美得今人讚歎以至於不凡.

2010年11月15日 星期一

「如果地獄裡有音樂學院,其中有位學生想根據埃及七災的故事寫交響曲,倘若他寫出跟拉赫曼尼諾夫相似的作品,那就夠爛了,可以交差了」

這是當時樂評家對拉氏第一號交響曲的評論之一。DVD影片中有許多音樂家、樂評(如祖克曼等人)他們對這段歷史的感想。

還有一段,我個人認為很有用的解說,講演拉氏如何處理帕格里尼膾炙人口的主題旋律,將其變奏轉化成「帕格里尼主題狂想曲」中,那段爛漫優美的著名旋律-第十八段變奏。拉氏將帕格里尼的這段旋律,首先從小調轉為大調,然後從A大調轉為升C大調,最後將其倒過來彈、放慢速度、加上拉氏招牌和弦,就成了一段浪漫到濫情,好萊塢灑狗血噴鼻血著名場景背後最常被濫用的著名背景音樂。第一次看到這段實際step by step的講解演奏,令我大開眼界,真是神奇啊傑克。

公視這套DVD影集,值得愛樂者觀賞

2008年9月28日 星期日

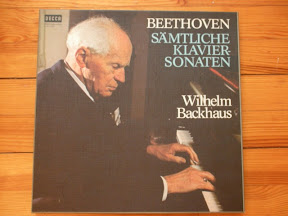

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A8%81%E5%BB%89%C2%B7%E5%B7%B4%E5%85%8B%E8%B1%AA%E6%96%AF&variant=zh-tw

我僅是稍微修改一些比較看不順眼的中國用語。

|

| 相簿 platten |

|

| 相簿 platten |

威廉·巴克豪斯 (Wilhelm Backhaus,1884年3月26日-1969年7月5日),是一位德國鋼琴家。巴克豪斯詮釋的貝多芬以及布拉姆斯等浪漫主義時期作曲家的作品尤為出名。同時他也被公認為傑出的室內樂演奏家。

生平

巴克豪斯出生在萊比錫,1899年之前,巴克豪斯在萊比錫音樂學院師事阿洛伊斯·雷肯多夫(Alois Reckendorf),之後到法蘭克福成為歐根·達爾伯特(Eugen d'Albert)的私人學生。他在十六歲那年開了他的首場巡迴音樂會。1905年,他擊敗貝拉·巴托克贏得魯賓斯坦大獎(Rubinstein Prize),巴托克獲第二名。巴克豪斯一生曾到很多地方演出—1921年在布宜諾斯艾利斯,他在不到三個星期的時間內開了17場音樂會。1930年,他移居盧嘉諾(Lugano),成為瑞士公民。1969年,他到奧地利的菲拉赫(Villach)演出,在當地去世。

錄音

評論家認為,巴克豪斯是第一批的現代派鍵盤演奏家(與之相對的代表人物為阿爾弗雷德·科爾托),他的演奏風格清楚、樸實、客觀,在理性分析的同時也充滿了感情。身為第一批留下錄音的鋼琴家,他在多年的舞台生涯和錄音室中留下了許多偉大的遺產。他錄下了貝多芬幾乎全部的作品以及眾多的莫扎特和布拉姆斯,他的在1928年錄下了史上第一套蕭邦練習曲全集;這個錄音(Pearl 9902 和其他廠牌)至今仍被推崇為最佳版本之一。巴克豪斯的這些演奏平穩而輕鬆,氣定神閒地克服了重重技巧上的難關。1953年的錄音中包括了練習曲,Op.25,,從中可以聽到他這些年風格在改變。他的技術能力仍在,而且更加自信和放鬆,讓音樂自然地流淌出來。

他在1939年演奏的布拉姆斯華爾茲,Op.39(EMI 66425)只用了13分鐘;很難想象有誰能跳出這種速度的華爾茲,但是他的詮釋仍然十分討人喜歡。他在70年代的貝多芬鋼琴奏鳴曲全集錄音(Decca 433882)顯示了一位七十歲老人驚人的技巧,同時期的兩首布拉姆斯鋼琴協奏曲也是如此(Decca 433895)。而他在貝多芬現場錄音(Orfeo 300921)中的表現更為出色,更自由也更富有生氣。

他的室內樂錄音包括與皮埃爾·富尼埃(Pierre Fournier)合作的布拉姆斯大提琴奏鳴曲,與國際弦樂四重奏樂團(International Quartet),查爾斯·霍布德(Charles Hobday)合作的舒伯特「鱒魚」五重奏。

2008年4月2日 星期三

蕭士塔高維契:革命

因為這兩天有一些小丑,演出一齣又一齣的荒謬劇碼,正巧符合蕭士塔高維契給我的感覺:

理智中有怪誕、歡樂中悲哀的本質、混亂中豐富的娛樂效果

看著一群國會議員,選舉前認為油價漲價政府不管是「何不食肉糜」,選後卻變成要尊重市場機制,還沒膽大聲喊出就是要漲價的鳥樣(看看這裡 );還有最新版的勝不驕敗不餒:四年前敗選有守訓人造雨,四年後勝選更進一步發展出了超越守訓人造雨的婉汝「台灣政府出錢誘藏暴動 」說;好戲不只這些,還有「不反對不表示同意 」、還有二十四小時播放的最新造神台灣顯聖新聞報導..... 這時候,聽蕭士塔高維契的音樂,才能體會他的醍醐味啊。

http://www.arstrio.tw/musicians/musician.php

他的作品呈現出各種極端的情感表達--悲劇性的張力與怪誕、非比尋常的機智和幽默、冷嘲地模仿及無情地熱諷。

http://orpheustw.googlepages.com/shostakovich.htm

他的作品最大特色:曖昧、含混、矛盾

回到這首革命交響曲: 「在第五號交響曲中所表現的現象、所有的歡樂都是在脅迫之下產生的,就像有人摑了你一巴掌,然後命令你:在你的作品充滿歡樂」這段介紹的文字,現在看來還真的是越聽越有感覺。

延伸閱讀

在政治夾縫中披荊斬棘 李毅超/文

好康的在這邊,一起來抬抬槓吧

悲愴

Pathetique II

Pathetique III

Pathetique IV

柴可夫斯基第六號交響曲悲愴

聽這整首悲愴,從第一樂章微微露出陰暗鬱卒的徵兆,第二樂章轉為優雅的、聽起來似是華爾滋樂曲的輕快旋律。這個以俄國民謠旋律為基調的優雅快板,似乎在回憶中有著無限的甜蜜辛酸,愉快和痛苦的感觸在此相混。第三樂章則是首充滿戰鬥氣息的進行曲。曾經聽過亨利.梅哲指揮台北愛樂的現場演奏,到這個樂章時,銅管小號長號大爆發,氣氛熱烈、熱血沸騰。這個樂章和第四樂章可以說是對比。

最後是哀歌的慢板第四樂章,這是個內容極為深刻的樂章,悲到極點,並且一反交響曲的終樂章大多為明亮快板的傳統,採用慢板以暗示出絕望與死亡的意境,把人 生所有的絕望、傷慟、哀怨等負面情緒,全部請到一起,陣陣哀鳴、啜泣後,於沈靜嘆息中結束全曲。這首名為「悲愴」的第六號交響曲,有些人認為它像是柴可夫 斯基自己的安魂曲,然後在初演後第九天,老柴就掛了。

延伸閱讀

彼得·伊里奇·柴可夫斯基

最近再聽第三、第四樂章的感覺,就好像選前聽「逆轉勝」歌曲,選後陷入無盡的鬱卒。

----------------

2008年3月26日 星期三

鬱卒的 Concierto de Aranjuez 第二樂章

嗯,我自己是不覺得最近的文筆有鬱卒傾向啦,難道是最近貼的幾段音樂的關係嗎?Marta的Genesis應該是很陽光的啊...

不過人家既然這樣說了,那我就徹底鬱卒一些吧,悲就悲的徹底。

先來段悲情的 Concierto de Aranjuez吧。 Rodrigo羅德里哥阿蘭輝茲協奏曲的第二樂章。

樂評人說,Rodrigo的曲子有個共同特點:他對聲音的音色和明亮度特別敏感。這可能和他從三歲就失去視覺能力有關,盲眼的音樂家對於聲音的敏感度特別高。在阿蘭輝茲協奏曲這首吉他協奏曲中,Rodrigo不斷的把吉他的聲音和其他樂器並排比對,似乎要讓吉他一一和其他古典樂器進行音色比較。

第二樂章有個流傳已久的故事:Rodrigo 帶著新婚不久的老婆 到地中海沿岸的皇室渡假勝地 Aranjuez 渡假,出發前老婆卻不幸流產,Rodrigo 的心情由期待喜悅轉為憂鬱,而構思中的這首曲子,曲風也由第一樂章的明快,轉變為第二樂章極度的,嗯,呼應「歐巴桑」說的,鬱卒。(怎樣,被我凹回開場主題了吧?)

這曲子一開始是吉他模仿豎琴伴奏,雙簧管啞啞地唱出鬱卒的主題(其實這個旋律是很美的,當然,也是很知名且無敵芭樂的)。不過隨著音樂的演出,曲子慢慢的從憂傷的慢板轉為有點狂想、有點熱情、有點抒情的的感覺。

延伸閱讀:

Rodrigo in Aranjuez

http://www.skybluedog.com/wow/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=590&forum=22008年3月25日 星期二

Feuilles-O

Simon & Garfunkel 這個傳奇的二人團體的 Feuilles-O,在3/22下午重複播放了不知道多少次。略帶悲傷的曲調,以及上網查到的歌詞,讓我眼眶濕潤。

Simon and Garfunkel Lyrics - Feuilles-O Lyrics

Original French/French Creole lyrics:

Feuilles oh, sauvez la vie moi, dans mes yeux mouilles oh

Feuilles oh, sauvez la vie moi, dans mes yeux mouilles oh

Pitie moi malade, mon coeur caille gang-gang, si me l'eau

Pitie moi malade, mon coeur caille gang-gang, si lu bon gang-gang

Sauvez la vie moi, dans mes yeux mouilles oh

Actual Haitian Creole lyrics:

Fèy, o! Sove lavi mwen. Nan mizè mwen ye, o!

Fèy, o! Sove lavi mwen. Nan mizè mwen ye, o!

Pitit mwen malad, mwen kouri kay gangan Similo.

Pitit mwen malad, mwen kouri kay gangan. Si li bon gangan

L a sove lavi mwen, nan mizè mwen ye, o!

English translation:

Oh leaves, save my life. I'm in misery. Oh!

Oh leaves, save my life. I'm in misery. Oh!

My child is sick. I run to the house of Similo (the spiritual healer).

My child is sick. I run to the house of the spiritual healer. If he's a good one,

He'll save my life. I'm in misery. Oh!

關於 Simon & Garfunkel 的傳奇,網路上有一篇很棒很棒的座談文章整理,曾經輝煌,曾經感傷

--漫談Simon & Garfunkel的城市民謠 ,非常值得花上半小時仔細閱讀。

除了許多耳熟能詳的名曲,如The Sound of Silence, Scarborough Fair, Bridge Over Troubled Water ,讓我驚訝的是還有這首Feuilles-O,彷彿是被遺忘在海底的珍珠,淡淡的露出微弱卻又溫潤的光澤。

2008年3月22日 星期六

Marta Sebestyen 以及 Musikas

http://www.youtube.com/watch?v=CM8A7Sc86PY

吉卜力工作室的「兒時的點點滴滴」電影中的一段,其中的配樂是匈牙利的民俗音樂家(我比較認為他是民族音樂家)Marta Sebestyen 以及 Musikas 樂團的曲子:Genesis / Teremtés (原本我剪了這一小段「兒時的點點滴滴」動畫,但是被Youtube警告,就撤掉了)

這部電影是1991年的作品,當初看的時候,對於這段配樂並沒有很深刻的印象。(題外話,這部動畫最後的那段音樂+影像,實在是太撒狗血了,很容易令人印象深刻)

過了幾年,大約是2000年前後?我買了這電影配樂CD。一聽之下,反而是這首Genesis令我驚為天人。就好像是音樂中那種跨語言的情感渲染力,還是前世的記憶被喚醒,聽到這首歌就是一個大驚嘆號!浮現在我腦袋上方。

之後,Marta Sebestyen因為電影「英倫情人」的配樂中,有一段是用他的歌聲,而開始在全世界知名,大家也比較知道有這麼一個匈牙利的歌者、團體。不過這首 Genesis我還是一直沒找到。我也曾拜託一位匈牙利友人幫我在布達佩斯找找看有沒有CD,不過可能是我魅力不夠,這位朋友一直不甩我。

去年,老婆到德國了,在慕尼黑安頓下來之後,有幫我到附近的CD店找,一問店員Marta Sebestyen,很快就找到3張,買下來後,其中一張CD就有這首歌。而電影「兒時的點點滴滴」另外一段Marta的音樂,在這張CD中也有。

既然我已經有「兒時的點點滴滴」電影配樂CD了,為什麼還執著要找Marta Sebestyen的CD?不知道,也許我就是想再多聽一些她的歌聲,聽聽除了這首Genesis之外,其他來自匈牙利土地的音樂。也許是電影中那句: 「這是農村音樂,因為我也是農夫嗎」,讓我想多聽聽。

2014更新:影片和找到歌詞和英文翻譯

Hungarian

Teremtés

Aki teremtsen néki világot,

Hol hajthat magának papírhajót,

Amin önnön özönvizét megússza.

Hogy folyvást száradozzon.

Keressen folyton partokat,

Míg el nem mossa egy végső áradat.

Hogy folyvást száradozzon.

Keressen folyton partokat,

Míg el nem mossa egy végső áradat.

Creation

Who will create world for him,

Where the man could fold paperboat for himself

and can get away with it the Flood.

to become dry.

Always look for new shores,

Until the last tide will wash him away.

to become dry.

Always look for new shores,

Until the last tide will wash him away.

2007年8月21日 星期二

我的音響經歷,其實一直跟音樂密不可分。音樂為主,音響為輔。音樂是目的,音響是手段,這是老生常談,但也是最好的寫照。

小時候,1982左右吧,我的第一個音響記憶,是在家中用床頭組合音響聽LP的英文老歌、流行歌。一邊看著漫畫,在北斗神拳和古靈精怪的陪伴下,愉快的聽著音樂,小時候的回憶一片美好。在這段期間,聽了許多木匠兄妹、阿巴合唱團等的歌曲。會養成喜歡聽音樂的習慣,應該算是從這個時候開始的。

第二個音響記憶,是高中迷上古典音樂後,在親戚家裡用雅瑟的系統(記得是雅瑟的擴大機+不知道是哪牌的喇叭),一邊聽貝多芬的田園,一邊翻著總譜,幻想自己是指揮,跟著密密麻麻的豆芽菜高低起伏,神遊物外。我一直很感激帶我聽古典音樂的高中好友,也因為這位好朋友,我參加了管垃圾‧‧‧‧管樂社,吹了三年豎笛。從此,錄音帶裡的巴哈、莫札特走入了我的生命;也從此,孫中山蔣中正一張張走出我的口袋。

現在回想起來,這兩個記憶,都是如此美好,當時的音樂,也彷彿都還記得。音響呢?沒印象了。聲音的音場音像解析度高頻低頻中頻等等,完全都沒記憶。

一直以為大部分人的音響之路,是由極簡→極繁,蘇教授的音響之路雖然已經踏入歸途,也是經過一番曲折。相比之下,我的故事就乏善可陳多了,寫出來徒讓人見笑,不過耍寶是我的天性,大家看看笑笑吧。

一開始,我是想要玩玩DIY。對DIY認識不深的我,最早是認為這樣可以比較省錢。沒辦法,看看那些雜誌報導,編輯強者們認為可以聽的器材,對我來說都還像是「長輩級」才可以擁有的。但是很快的我就發現,DIY不一定比較省,不過可以獲得其他方面的樂趣。非電子相關科系的人,其實也可以從電子電路DIY中獲得很多的樂趣。

就這樣,從沒拿過烙鐵的我,開始在許多夜裡與電路版奮戰,享受21響電容爆炸禮炮的震撼,或是看著DZ網站,觀摩DIY族群最佳商業手腕的討論。然後有一天看到某人推薦一個有趣的音響網站。

「我喜歡音樂,喜歡美好的事物,喜歡設計,喜歡全程參與,這些小管機就是這樣來的」

Colin的網站,這句話就放在標題下面,算是副標題,道出Colin的個性。我覺得我跟他一樣。

當然要講到設計,以我的功力,還久;但是全程參與的感覺,我覺得很棒。DIY,讓人可以一步步深入,一段段全程參與。花了一個晚上仔細的看完網站(不含討論區)後,我心中已經認同他的觀念,也渴望能夠親自體會一下Colin流的音樂與音響。不過我對紅茶和綠茶的喜好仍然相等,不受這個網站的影響。

會知道Colin,是因為DZ,就這一點來說,不論DZ這個「商業網站」有多少需要批評的地方,我都感謝他。知道Colin這個地方之後,我又做了幾台慘不忍睹的DZ套件機器(不是說DZ的套件慘不忍睹,是我做的成果慘不忍睹),雖然可以發出聲音,但是心裡卻越來越不踏實。

老婆問了:「你這樣做機器,覺得快樂嗎?」

快樂啊,我可以學到一些以前不知道的東西,不是嗎?很快樂啊。

但是,好像本末倒置了?

做音響,是為了聽音樂啊,這段時間來,反而花了絕大部分的時間搞機器,而沒好好聽音樂。雖然告訴自己做出更好的機器,才能更愉快的欣賞音樂,但是實際上卻永遠無法達到這目的,因為一個又一個「上天入地」「天花亂墜」的套件出現,就好像雜誌上的廠機一樣,永遠會有更好的聲音等著你去追求。還有呢,目不暇給的「補品」「發燒零件」,怎麼搞的完喔。

在我逐漸想放棄音響,想回頭乖乖聽音樂,捨棄玩DIY的時間,追求音樂而非音響的滿足時,我到音響展聽到了Colin的聲音。

那真的是個很奇特的經驗,跟其他房間不一樣的聲音讓我來來回回進入那房間三次,那個主人也是很特別,滿屋子的人好像在聆聽先知的傳道,雖然這個先知有點不大稱頭,頭上既沒光環,嘴巴也不會吐劍光。這個房間的聲音我不會形容,卻很好聽,很多人一坐下去屁股就黏住,跟我一樣。

就這樣,我的音樂和音響,有了更密切的契合。

以往聽音樂的習慣,並不大注重低頻,所以DZ的FE-103 TWQT 也讓我滿足了好一陣子。那時候記得是用我的第一台DIY擴大機大寶一號推,在我的小書房裡也聽的不亦樂乎。但是一陣子之後開始不滿足,因為不能久聽,也不能睡覺前小聲聽。

之後做完DZ的Orion和C 12,配上DZ的FE103 TWQT,感覺還是不對。再跟hn702906 兄借了他的DIY Colin 6CK4來配,還是感覺不大對。這時也比較清楚差在那邊了:中高頻太多,低頻太少又太糊,聲音不協調的結果,就是聽不久。把FE103拿到起居室,空間更大,感覺更差。

那時候告訴自己,既然對低頻需求不高,只能就這樣聽著聽著湊合吧。直到2003年中秋節,我剛做好Colin 5687套件,開始放音樂,也還是覺得無法滿足,跟記憶中音響展Colin的聲音不一樣。因為喇叭不對吧。

只是很幸運的,在音響展當天視聽期間,我聽到Colin提起一個計畫,這一句話一直在我腦子裡搔癢。Colin說,他有一個構想,要用CSL-SP20(那時還叫阿源牌單體)單聲道四顆串串並並,組成一套障板式喇叭,預計會有十分細緻的表現,可以比美耳機的聲音。沒辦法,我這個射手座就是皮,愛玩。這番話一直在我腦子裡,癢。說實在這東西還真對自己胃口。那時我想,就撩下去吧,反正就算實驗失敗,我也不是一無所得,至少還有四對單體可玩,家裡一堆長輩留下的音響屍體,到時候玩玩機器獸合體也不錯。

像這種別人很少玩的東西,玩起來才刺激有趣嘛。就試試看囉。

所以當中秋節前,Colin打電話給我,要確認5687套件出貨的問題時,我就趁機會,跟他表示對這計畫有興趣。還記得話剛說完,耳邊立刻傳來Colin熱切的語調,一股腦就說了一堆構想,真是個怪怪的阿伯。

就這樣,那天Colin到我家,一群朋友一起完成了四單體障板Codzilla,搭配Colin DAC、5687、71a、12B4播放音樂,讓我體會到不同等級音樂的美。也算是初步完成了音響系統中最重要的兩個部分,而且花費不多。

有點乏善可陳的音響路不是嗎?但是我找到了適合我的器材,來聆聽更多音樂的感動了。

說了些無營養的東西後,再講講器材吧。目前我的器材就是這些了:

訊源:Pioneer CLD-D5V

DAC:Philips 960 + Colin真空管輸出 (VT25借我的)

AMP:Colin 5687 0.8瓦套件版

揚聲器:Colin SP-20 4單體障板式喇叭(初代試驗機,代號Codzilla,我取的)

CD:一堆

就這樣了。沒有倚天劍也沒有屠龍刀,但這是能陪我們夫妻兩整天聽音樂工作的好伙伴。

Codzilla + DAC + 5687的表現,Colin他認為是可以推,但是推不好。可能我的口味比較清淡些吧,我認為表現已經很合胃口了。至於推的好不好?我不知道,但是我可以用5687套件版聽「搖滾童話」,用不到一瓦的管機,可以聽到純淨無箱音卻又扎實的鼓聲;我可以聽潘麗麗,感受台語歌謠的清新美麗,歌聲中的深切感情;可以聽蕭士塔高維契的革命第四樂章,感受暴力下的強迫快樂;海頓的皇帝弦樂四重奏,體會四種樂器不同的性格;可以聽西卿唱台語老歌、布袋戲歌,也可以聽周旋唱夜上海;我聽卡本特的老歌時,可以感覺他字正腔圓的英文歌聲就在耳邊,每字每句都清清楚楚,每個小節每個段落都像是英文教學一樣清晰。很奇妙的聽感;我聽羅西尼為豎笛做的「序奏、主題與變奏」時,常快樂的手舞足蹈‧‧‧長時間聽音樂,變成是常態,回到家,會捨不得關機器。

面對各種不同類型的音樂,感覺上用5687管機跟Codzilla聽也都沒什麼不搭的。

平常我老婆十分不喜歡鼓聲碰碰碰震天響的聲音,聲音太吵他會抓狂,低音太多他會心悸;但是在Colin的系統上聽完兩首搖滾童話後,老婆大人開玉口了,他說:「難怪黃先生說他音響的鼓聲不會讓人討厭」。

他說這話時的音樂音量,大約是可以在我的起居室開Party的音壓,再稍微小一點點。鼓聲和電子低音乾乾淨淨。小朋友的聲音和其他樂器也是條理分明。合起來就不讓人討厭。我們兩人可以一邊大聲的聽,一邊看書翻譯做事,這樣持續五、六個小時。

我想主要的功勞應該是Codzilla吧,SP-20障板喇叭中低頻非常厚,可以清楚聽到鋼琴或大提琴的中低音弦震動時的紋理,低音很沈很乾淨,讓原本不要求很多低音的我,也可以愉快的聽搖滾鼓聲。中音部分很溫暖,聽豎笛時彷彿回到高中時期團練的感覺。原本只用LD直入5687時,高音有點上不去而且解析度比較晦暗,在補了Philips 960 DAC (改Colin真空管輸出)後, 接LD的光纖數位輸出有很大的改進(聽Colin說用同軸數位輸出更好,管他,先聽再說),高音出得來了,音像清楚許多,量不算多但實用。音樂聲音中的情感更深刻了。(感謝VT25)

另外,這套系統可以大聲聽,也可以小聲聽。我喜歡睡覺前放著音樂,在深夜四周一片寂靜的環境中,可以把音樂開到幾乎介於VR有聲與無聲的界線,再稍微大一點點這種音量,可是音樂的形體仍然具備,各個樂器該有的樣子還在,然後聽著音樂進入夢鄉,很享受。

這陣子陸陸續續有些非音響相關的朋友來家裡聽過,大部分看到Codzilla,總是會有點驚訝。可以說是「忽見一龐然大物拔山倒樹而來,蓋一Codzilla也」,嘿嘿,叔叔有練過,小朋友學不來吧?但是聽過聲音之後,無不驚訝於其聲音表現,更詫異5687只有不到一瓦的功率可以發出這樣的音樂。我也覺得這是個很好的音樂伴侶,可以陪伴人走近音樂,親近音樂。

全音域+小功率管機對其他強者來說可能只是不屑一顧或是妥協之下的取捨,但是四個全音域單體配上一塊木板,他所發出的聲音卻是極有魅力的。有人說Colin的5687很好,但是他的其他機器更好。我想在我胃口還沒被養壞之前,我還會用這套器材聽上許多的音樂,先徹底發揮機器的價值再說,雖然他們的花費說實在也不多。

2003/11 寫。2007/8挖出來改了幾個字。 以後還會改。

2007年8月3日 星期五

長春花

日文歌詞

歌詞中譯

窗外開了一朵朵的長春花

優美的微風中搖曳

啊!美麗的長春花

讓我把它獻給妳 越過一重又一重的山峰

長春花 創作年份 1949 年

高一生在一個難得休息的週末下午,信手撫琴將心中蘊存著對妻子的愛惜流轉成旋律,詩歌般地由敘景到對伴隨著自己度過無數悲歡苦樂的妻子,傳達出讚美與感謝的愛慕情意。

高一生自少年時期,即決心以鄒族的族群發展為志向,直到遭致白色恐怖迫害為止,能在各種內外交迫的困境中努力不歇,最大的倚靠是妻子愛的支持與協助。所以,這是首超越一般男女的海誓山盟之言的生命之歌,也是一首見證鄒族族群之歌。(陳素貞 解析)

=====================================================================

這首好好聽 。

http://www.wretch.cc/blog/yufulin&article_id=5370055

這首歌,第一次聽就會被深深感動,雖然完全聽不懂日文。

看了歌詞和解釋、再連接到高一生的歷史背景,雖然是上班中,眼眶仍然忍不住溼潤。

2007年7月27日 星期五

陳昇的「老寶島康樂隊」

這張台語CD是1996.3月出的,十多年了。裡面我覺得有兩首歌的台語歌詞可以拿出來聊聊。

| 3.跑路英雄 作詞:陳昇 作曲:陳昇 離開了人吃人的都市 麥來去藍天和海的故鄉(新樂園) 阮就是東部海岸最是搖擺的英雄 不管伊欠多少會仔錢 啊手頭的現金啊趕緊呷用 借錢若要還 啥人麥借 輕輕唸著歌詩 追求快樂 追求風 要比氣魄 一塊落落 我隨便攏比你卡粗 心肝抓坦橫 菜脯要咬較鹹 免驚跑無路 敢無聽見 黑狗哮狂 蟾蜍吹風 海鳥嘛陪阮在唱歌詩 方向盤抓得穩 麥來去藍天和海的故鄉 阮就是東部海岸最是搖擺的英雄 離開著所愛的粉味仔 啊這聲 NO 食日子是麥安怎過 趕緊提醒自己莫想這多 唸著歌詩 追求自由 追求風 要比氣魄 一塊落落 我隨便攏比你卡粗 心肝抓坦橫 菜脯要咬較鹹 免驚跑無路 敢沒看見超雞展形 貓仔叫春 海鳥嘛陪阮在唱歌詩 我像憨頭仔吹海風感覺心頭真輕鬆 想起那段不達不七的日子 我咧計較咧啥咪貨? 唉...呀... 青春擱咧參像風(跑路的英雄) |

這首歌的旋律也不複雜,配上熱鬧的Live Remix演奏,輕快的節奏,很容易入耳。

1996/04/26 取自香港《壹週刊》作者:馮禮慈 (key-in:樂) http://bobbychen.com/know40.htm 新寶島康樂隊的跨類型特點十分明顯,他們將不同的音樂類型撈在一起,撈得渾然天成,不著痕跡。而他們所撈的音樂類型之多,更堪稱獨步中文流行樂壇:夏威夷音 樂、西班牙Flamenco、Bossa Nova、拉丁跳舞音樂、Jazz、Fusion、台灣民謠、台語道地歌仔、Calypso以至非洲節奏等,都共冶一爐,「玩」味甚濃,好玩到極,兼具境 界高遠,唔覺佢出招(樂註:不感到他們有意出招、發揮),無斧鑿痕。高手呀! |

跟一開始提到的電影 K歌情人 一樣,我覺得這首歌的精隨,在於陳昇把台語的活跳,美妙的融入這首飛揚跋扈的歌曲(用台語文來形容,囂掰筅鬚也有點傳神)。

| 要比氣魄 一塊落落 我隨便攏比你卡粗 心肝抓坦橫 菜脯要咬較鹹 免驚跑無路 敢無聽見 黑狗哮狂 蟾蜍吹風 海鳥嘛陪阮在唱歌詩 |

這幾句歌詞唱出來,那種爽快、豪放、流氓氣,口感意象十足鮮活奔放的歌詞,聽起來極之過癮。光看上面用國語硬翻的歌詞,實在不能得其三昧。

一塊落落 -> 一箍溜溜

心肝抓坦橫 菜脯要咬較鹹 免驚跑無路

黑狗哮狂 蟾蜍吹風

這些活跳的台語聲音,唱出來就是爽啊。

| 老片新評:新寶島康樂隊 http://homepage.mac.com/honeypie/iblog/B1169656382/C1451183492/E439542163/ 「跑 路英雄」的歡快潑辣...「愛比氣魄/一塊落落/我隨便攏比你卡粗/心肝抓擔橫/菜脯仔咬卡鹹/免驚走無路」,這樣口感意象十足鮮活奔放的歌詞,聽起來極 之過癮,然而「離開所愛的粉味仔」、未來的生活又不知道該安怎過,都是這位「跑路英雄」心中的負擔。他豪情萬丈的「追求自由/追求風」,誰知道能持續到幾 時? |

上面引的網路文章,評的是另外一張專輯。在「老寶島康樂隊」裡面,remix過的跑路英雄,就比較歡樂、比較純粹。

寫到這,腦海裏浮出另外一本古老的武俠小說:古龍的「歡樂英雄」。

昨夜,我這首歌反覆聽了5-6次(還有另外一首歡聚歌也是),每每都會隨著音樂與歌詞跳動,腦海裡想著:這個暑假應該再去台東phiau-pe̍k 漂泊幾天。

2007年7月22日 星期日

旋律 與 歌詞

「如果一首歌的旋律像是一個人身體散發的吸引力,那麼歌詞就代表這個人的內在」

一開始我不同意這說法,我認為剛好相反,樂曲的旋律才代表音樂家想要表達的精神,而歌詞只是皮相,用來吸引人的第一印象。後來和太座提到這事,他點醒了我。

因為我習慣聽的是古典音樂,而電影中表達的是流行音樂。兩種音樂的本質不同,所以從古典音樂的角度來說,我的感覺是對的;從流行音樂的角度來說,老婆也很贊同電影中的說法。

流行音樂的旋律通常都十分簡單,不論是AAA三段相同旋律重複,只有歌詞變化,或是ABABB的主歌、副歌方式,或是ABCBC..等等,流行音樂的歌曲長度、旋律複雜度,都比較輕薄,所以內涵的表達,就得要借重歌詞。

相反地,「沈重」的古典音樂,對音樂的曲式、調性比較考究,不論是奏鳴曲式、歌謠曲式、輪旋曲式、變奏曲式八拉巴拉的,光是旋律、和絃、配器等等,複雜度、豐富度就很高,所以音樂家透過旋律可以表達的感情已經十分豐沛,因此歌詞對音樂本身的影響性就沒有流行音樂高。

「如果一首歌的旋律像是一個人身體散發的吸引力,那麼歌詞就代表這個人的內在」

2007年4月24日 星期二

地球的流行音樂太危險了

http://www.ettoday.com/2007/04/22/91-2065940.htm

部落格侵權/IFPI狂抓部落客? 經查獲、檢舉暴增逾5成

東森新聞報╱記者陳曉藍/專題報導 2007-04-22 09:58

在Kuro 與ezPeer等P2P軟體,紛紛合法化之後,財團法人國際音樂交流基金會(IFPI)頭號勁敵消失,現在矛頭轉向部落格?IFPI網站公布的取締快報, 近幾個月都以查抄部落格為主,不少網友認為IFPI專門針對部落格,IFPI秘書長李瑞斌予以否認,指稱保護合法,查緝盜版IFPI不遺餘力,是全面性的 掃蕩,並不會只侷限在部落格。

從IFPI網站刊登的取締快報來看,從2006年8月份開始,幾乎每個月都有將近20~30個部落格與論壇被保智大隊查抄,其中90%以上都是部落格,在部落格中,又以無名小站居多。

然而這些被查抄的部落格,部分目前還在更新中,至於到底是因為提供音樂下載,或是只是單純利用歌曲當成部落格背景音樂,李瑞斌並沒有詳細說明。

IFPI秘書長李瑞斌強調,IFPI並沒有特別針對部落格,只是這幾個月部落格侵權案件的確「暴增」,IFPI的取締主要來自於民眾檢舉與巡邏員自行巡邏,其中透過檢舉而查獲的侵權事件超過50%以上。

至於這些部落格,到底是提供音樂下載,還是當成背景音樂播放,李瑞斌說,這些情況都發生,不管是何種行為,都觸犯未授權重製與公開傳輸。

另外,李瑞斌說,IFPI只介入侵權音樂的部分,並不管其他部分的經營,舉例來說,到夜市查抄販賣盜版CD攤販,IFPI只會處理盜版CD的部分,不會管攤販還賣哪些其他的東西。

對於論壇把伺服器搬離台灣,是否能規避責任,李瑞斌舉出「天馬音樂網」的例子,天馬音樂網的伺服器本來放在台灣,2005年被勒令關閉後,又把伺服器移往大陸捲土重來,在2006年IFPI報請IFPI亞洲總會協助,還是不能逃離關閉的命運。